当耳鸣、流鼻涕、打喷嚏、喉咙异物感持续数月甚至数年,很多患者都经历过这样的困境:跑遍各大医院,试遍各种疗法,症状却像打不掉的“地鼠”此起彼伏。

耳鼻喉疾病多属慢性病症,因解剖结构毗邻,常呈现一病多症、迁延难愈的特点。长期反复的求医问药不仅加重患者经济负担,还让患者陷入“越治越失望”的恶性循环。

2025年上半年,成都仁品耳鼻喉专科医院在检查、治疗及中医特色三大维度实现系统性升级。陆续引进前庭功能检查系统、多导睡眠监测、超声引导下星状神经节阻滞、蝶腭神经节针刺、司普奇拜单抗、隐形止鼾器、支撑喉镜下二氧化碳微创手术、变应性鼻炎细胞因子4项、咽炎6项、中耳炎白介素4项、杵针、颈部推拿、拔罐、改良版调穴通络治疗、舌咽神经封闭等16项前沿技术,为饱受耳鸣耳聋、过敏性鼻炎、鼾症等顽疾困扰的患者找到有效的解决方案。

耳鸣、眩晕治疗有新招,仁品耳科实力再上新台阶!

耳鸣、耳聋、眩晕是耳科“三座大山”,耳朵解剖结构精细复杂以及康复的长期性和复杂性,对医院专科诊疗能力提出极高要求。

为持续深化耳科学科建设,成都仁品积极引进超声引导下星状神经节阻滞、蝶腭神经节针刺,前庭功能检查系统等多项技术。

据了解,超声引导下星状神经节阻滞及蝶腭神经节针刺是李明教授“耳鸣综合疗法2.0”系统方案的突破创新。相较于传统盲穿技术,它提升了治疗的安全性与有效性,降低了并发症风险,在临床实践中受到广大患者青睐。

前庭功能检查的引入,完善了医院对眩晕疾病的诊断体系。前庭系统对维持人体平衡和空间定向至关重要,其功能异常是眩晕常见病因。先进的前庭功能检查设备能全面、精准评估患者前庭功能,助力医生快速明确病因,制定个性化治疗方案,让眩晕的诊断与治疗更科学、规范。

过敏性鼻炎检测、诊疗双提升,保障市民通畅呼吸!

不少市民认为,鼻塞、流鼻涕、嗅觉减退是“小毛病”不以为意,而看似普通的症状背后,暗藏着巨大的健康风险。精准识别病因、及时有效干预,是阻断这一进程的关键。

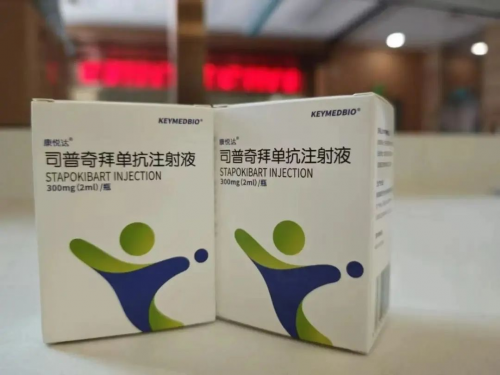

今年,医院引进变应性鼻炎细胞因子4项检测,更准确地判断疾病分型,还可为个性化治疗方案提供依据。在治疗上,创新生物制剂司普奇拜单抗的引进,为饱受过敏困扰的患者带来了新希望。

吴先生(化名)常年饱受季节性过敏性鼻炎折磨,每到花粉季就喷嚏不断、鼻塞难通。在得知我院引进司普奇拜单抗后,他率先接受了注射治疗。据门诊反馈,随着该药物的投入使用,前来咨询和治疗的过敏性鼻炎患者数量持续攀升,其高效性与安全性得到了患者的普遍认可。

值得关注的是,司普奇拜单抗的应用范围不仅局限于过敏性鼻炎治疗,《中国慢性鼻窦炎诊断和治疗指南(2024)》指出,司普奇拜单抗能够快速改善鼻息肉生长,显著降低术后复发风险,为鼻科疾病患者提供了更全面的治疗选择。

鼾症干预新技术,守护睡眠健康防线

在咽喉头颈科,鼾症以高发病率成为威胁公众健康的“隐形杀手”。夜间持续鼾声如雷可能是阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)的典型表现,这类患者每晚可能经历数十次甚至上百次的呼吸暂停,长期发展将显著增加高血压、冠心病、脑卒中等心脑血管疾病风险,其致死致残率已引起全球医学界高度关注。

45岁的王先生(化名)每晚鼾声震耳,多次在睡眠中因呼吸暂停憋醒,白天常感困倦乏力,工作效率大幅下降。经多导睡眠监测(OSAHS诊断金标准)发现,其夜间呼吸暂停低通气指数(AHI)达28.7次/小时,确诊为中度阻塞性睡眠呼吸暂停综合征。

针对王先生的病情,医生推荐了新型隐形止鼾器。临床数据显示,隐形止鼾器适用于轻中度阻塞性睡眠呼吸暂停患者,相比传统疗法,隐形止鼾器既可作为独立的治疗方案,也可用于术后巩固治疗,目前,已广泛运用于临床,成为众多鼾症患者的治疗新选择。

新技术是驱动学科建设走向专业化、特色化发展的核心引擎,更是提升临床诊疗水平、强化医疗服务竞争力的关键支撑。未来,我院将不断探索新技术、新方法,提高医疗服务质量和水平,为西南地区群众的耳鼻喉健康构筑更坚实的保障壁垒,让患者少花钱,少受罪,切实解决患者“疑难愁盼”问题。

发表回复